Here & Now: Seni Hadir Sepenuhnya dalam Hidup

Prolite – Hadir Sepenuhnya: Mulai Pengembangan Diri Lewat Prinsip “Here & Now” – Kenapa Kita Sering Lupa untuk Hidup di Saat Ini?

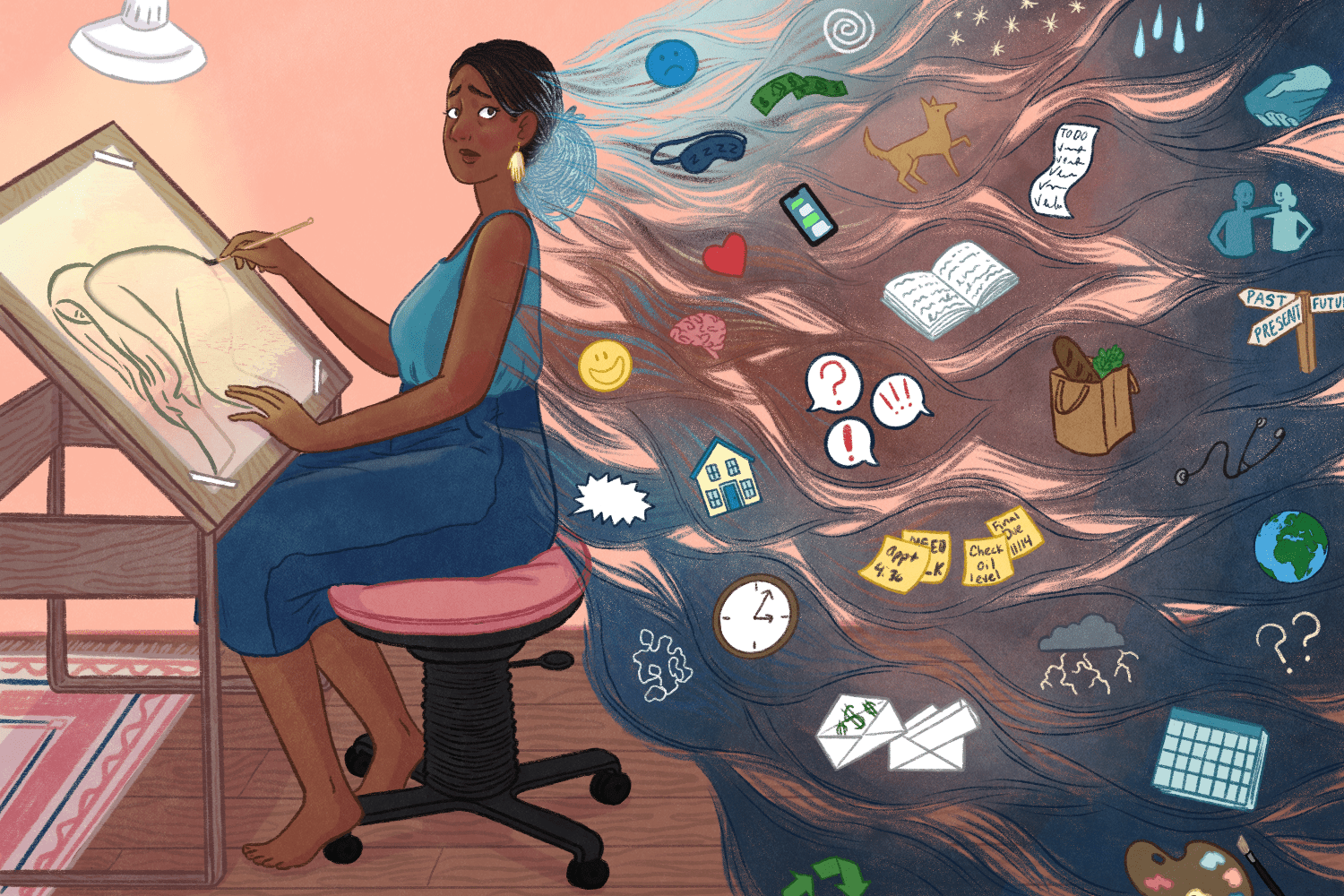

Di tengah jadwal yang padat, notifikasi yang tidak pernah berhenti, dan ekspektasi yang sering datang dari segala arah, kita sering lupa untuk hadir sepenuhnya di momen yang sedang kita jalani. Pikiran sibuk memikirkan masa depan, mengulang masa lalu, atau membayangkan hal-hal yang belum tentu terjadi.

Padahal, menurut banyak penelitian psikologi positif terbaru (2024–2025), kemampuan untuk 2 alias berada di “here & now” punya dampak besar terhadap fokus, emosi, dan pengembangan diri.

Artikel ini akan mengajak kamu memahami bagaimana prinsip “hadir di sini, saat ini” bisa diintegrasikan ke dalam hidup sehari-hari. Ini bukan sebagai konsep rumit, tapi sebagai kebiasaan kecil namun konsisten yang membentuk identitas diri dalam jangka panjang.

Integrasi Kesadaran Penuh dalam Aktivitas Harian: Hadir Saat Bekerja, Belajar, dan Berinteraksi

Kesadaran penuh (mindfulness) sebenarnya bukan cuma soal meditasi yang harus dilakukan di ruangan sunyi. Justru, praktik paling efektif adalah ketika kita menghadirkannya saat melakukan aktivitas biasa.

✔ Saat bekerja

- Alihkan fokus ke satu tugas dalam satu waktu.

- Beri jeda 30 detik setiap 1–2 jam untuk memperhatikan napas.

- Sadari sensasi tubuh: tangan mengetik, kursi yang diduduki, suara di sekitar.

✔ Saat belajar

- Perhatikan ritme tubuh: kapan kamu mulai kehilangan fokus? Ini tanda untuk rehat.

- Gunakan teknik micro-presence: tarik napas tiga kali sebelum mulai bab baru.

✔ Saat berbicara dengan orang lain

- Dengarkan tanpa memikirkan balasan.

- Perhatikan ekspresi, intonasi, dan perasaan yang muncul pada dirimu.

- Tahan diri dari multitasking (misalnya mengecek HP). Kehadiranmu adalah bentuk penghargaan.

Ketika kita melatih diri untuk hadir dalam berbagai momen kecil ini, kualitas hubungan, produktivitas, dan kepuasan diri perlahan meningkat.

Latihan Harian: Membuat “Alarm Hadir” untuk Kembali ke Momen Sekarang

Salah satu teknik sederhana namun efektif yang banyak direkomendasikan oleh praktisi mindfulness modern (2025) adalah presence alarm — alarm kecil yang mengingatkan kita untuk kembali ke momen sekarang.

Caranya mudah:

- Atur alarm lembut setiap 2–3 jam.

- Saat alarm berbunyi, berhenti sejenak dari apa pun yang sedang kamu lakukan.

- Tarik napas perlahan 3 kali.

- Tanyakan ke diri sendiri: “Apa yang sedang aku rasakan sekarang? Apa yang sedang terjadi di sekitarku?”

Latihan 15–30 detik ini mungkin terdengar sepele, tapi secara bertahap membantu otak membentuk “shortcut” untuk lebih mudah kembali ke kesadaran saat ini — terutama saat pikiran mulai kacau.

Refleksi Diri Tanpa Menghakimi: Menutup Hari dengan Lembut

Banyak dari kita refleksi diri dengan nada keras ke diri sendiri: mengkritik, menyalahkan, atau membandingkan diri dengan orang lain. Padahal, refleksi yang tidak menghakimi jauh lebih membantu perkembangan.

Praktik sederhana refleksi harian:

- Saat pulang kerja/selesai belajar, ambil waktu 5 menit.

- Tanyakan tiga hal:

- Apa yang terjadi hari ini?

- Apa yang aku rasakan?

- Apa pelajaran kecil yang bisa diambil?

- Hindari kata-kata seperti “seharusnya” atau “kenapa aku begini banget”.

Refleksi tanpa judgement membantu kamu memahami pola emosi dan perilaku tanpa menambah tekanan mental.

Self-Affirmation & Nilai Diri: Mengingatkan Siapa Kita dan Apa yang Penting

Prinsip “here & now” lebih mudah dilakukan ketika kita tahu nilai diri—apa yang penting bagi kita dan bagaimana kita ingin menjalani hidup.

Contoh self-affirmation yang realistis dan sehat:

- “Aku sedang belajar, bukan harus sempurna.”

- “Hari ini aku melakukan yang terbaik sesuai kemampuanku.”

- “Aku layak merasa tenang dan hadir di momen ini.”

Menurut riset psikologi (2025), self-affirmation membantu otak mengurangi respons stres dan mendorong kita bertindak lebih selaras dengan nilai-nilai pribadi. Ketika pikiran selaras dengan nilai, kita lebih mudah hadir tanpa terdistraksi oleh kecemasan atau tekanan eksternal.

Membentuk Kebiasaan: Dari Rutinitas Sesaat Menjadi Identitas Diri

Kebiasaan hadir di momen sekarang bukan sesuatu yang terbentuk dalam semalam. Kuncinya adalah konsisten walaupun sedikit. Justru, kebiasaan sederhana yang dilakukan berulang jauh lebih efektif daripada perubahan besar yang hanya bertahan seminggu.

Cara memupuk kebiasaan ini:

- Mulai dari 1%: 30 detik hadir per hari.

- Buat ritual pagi kecil: tarik napas, minum air, hadirkan diri sebelum mulai aktivitas.

- Tempelkan reminder di meja kerja: “Hadir sebentar yuk”.

- Ceritakan progres ke teman dekat agar ada dukungan.

- Rayakan keberhasilan-keberhasilan kecil.

Lama-kelamaan, praktik “here & now” tak lagi terasa sebagai tugas, tetapi menjadi bagian alami dari cara kamu memandang dunia dan menjalani hari. Inilah yang disebut integrasi identitas: ketika kebiasaan baik tumbuh menjadi karakter.

Hidup di masa sekarang bukan berarti mengabaikan masa depan atau melupakan masa lalu. Justru, dengan hadir sepenuhnya hari ini, kita membangun pondasi yang lebih kuat untuk masa depan dan menciptakan ruang yang lebih hangat untuk berdamai dengan masa lalu.

Kamu tidak perlu mulai dari hal besar. Cukup dari napas pertama di pagi hari, perhatian kecil saat bekerja, atau refleksi lembut sebelum tidur. Pelan-pelan, kamu akan menyadari bahwa kehadiran menghadirkan ketenangan, kejelasan, dan kedewasaan emosional.

Kalau kamu ingin, aku bisa bantu membuat versi yang lebih pendek, versi lebih visual, atau versi untuk postingan carousel Instagram juga. Tinggal bilang saja ya! 🌿✨