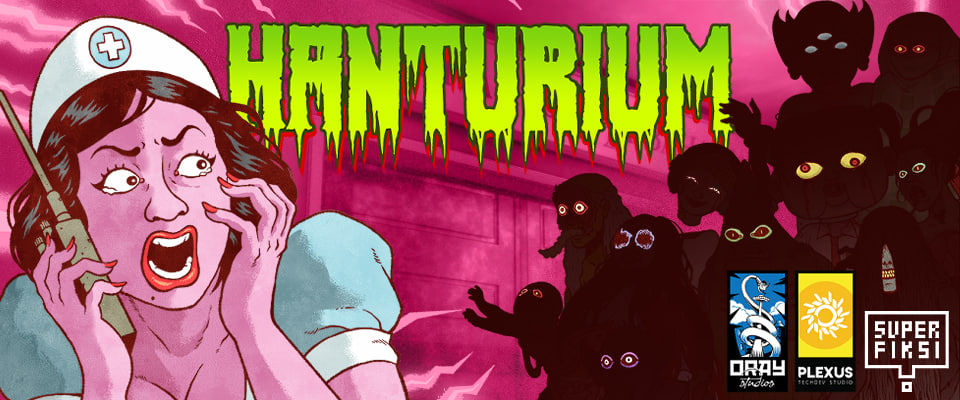

Hanturium: Game Horor Rumah Sakit yang Siap Bikin Merinding di Setiap Playthrough

Prolite – Hanturium: Game Horor Rumah Sakit yang Siap Bikin Merinding di Setiap Playthrough

Selamat datang kembali di edisi malam Jumat, Sobat Horor! Kali ini, kita akan ngebahas sebuah game horor lokal yang lagi ramai dibicarakan, yaitu Hanturium.

Game ini bukan sekadar menakut-nakuti dengan jumpscare, tapi menghadirkan perpaduan horor, misteri, dan intrik keluarga yang bikin pengalaman bermainnya terasa segar sekaligus mencekam. So, stay connect with us karena kita bakal kupas tuntas semua hal menarik dalam game ini!

Dari Studio Lokal untuk Dunia

Hanturium adalah proyek ambisius yang digarap oleh M. Iqbal Aribaskara bersama dengan Oray Studios, Plexus TechDev Studio, dan Superfiksi (yang melibatkan nama besar seperti Andi Martin & Haryadhi). Game ini membawa kita ke tahun 1985, tepatnya ke sebuah rumah sakit tua bernama Mertahita. Di sinilah seluruh teror dimulai.

Rumah Sakit Mertahita: Setting yang Penuh Misteri

Kisah Hanturium berpusat pada Ida, seorang perawat yang ditugaskan menjaga pasien kaya raya bernama Ricardo Hartowo. Tapi, bukannya tugas rutin, Ida justru dihadapkan pada kejadian-kejadian aneh: suara misterius di lorong, catatan medis yang nggak sinkron, hingga bayangan hitam yang mengintai di balik pintu. Sejak Ricardo menunjukkan gejala misterius yang sulit dijelaskan, rumah sakit Mertahita seolah berubah menjadi medan teror.

Bukan cuma hantu, tapi juga intrik manusia ikut jadi ancaman. Intrik keluarga Hartowo dan lingkaran orang-orang terdekatnya menciptakan lapisan misteri yang bikin permainan makin kompleks.

Horor Bertemu Misteri Whodunit

Yang bikin Hanturium beda dari kebanyakan game horor adalah sentuhan misteri whodunit. Alih-alih sekadar mengejar jumpscare, game ini menantang pemain untuk mencari tahu siapa dalang yang sebenarnya mencoba menghabisi Ricardo.

Uniknya, pelaku ditentukan secara acak setiap kali pemain memulai ulang permainan. Bisa jadi dokter keluarga yang tampak baik hati, penasihat spiritual yang penuh teka-teki, atau anggota keluarga yang menyimpan dendam. Artinya, setiap playthrough bakal kasih pengalaman baru, bikin pemain terus waspada dan nggak bisa menebak jalan cerita dengan mudah.

Menjadi Ida: Tugas yang Penuh Ketegangan

Sebagai Ida, pemain nggak hanya pasif menghadapi teror. Ada banyak tugas yang harus dijalani: memeriksa catatan dokter maupun dukun, mengawasi mesin life support, hingga mengumpulkan bukti dari anomali gaib yang muncul.

Dialog dan interaksi dengan karakter lain jadi kunci penting. Satu percakapan bisa membuka jalan ke kebenaran, atau justru menjerumuskan Ida ke bahaya.

Waktu juga jadi faktor menegangkan. Hanturium mendorong pemain menyelesaikan misteri secepat mungkin. Kalau terlalu lama, nyawa Ricardo—dan mungkin nyawa Ida sendiri—bisa melayang.

Sejak awal, Hanturium terasa sangat Indonesia. Dari nama rumah sakit, karakter, sampai detail kecil seperti catatan medis dan kepercayaan spiritual, semua membawa nuansa lokal yang kuat. Visualnya pun terinspirasi dari gaya komik klasik, menghadirkan kesan retro yang pas dengan setting tahun 1985.

Gabungan horor, misteri keluarga, dan estetika visual ini menghadirkan pengalaman yang bukan hanya mencekam, tapi juga penuh nostalgia. Inilah yang bikin Hanturium langsung jadi sorotan di komunitas gamer horor, baik lokal maupun internasional.

Antusiasme Publik dan Perilisan

Meski baru dalam tahap demo, Hanturium sudah berhasil bikin banyak gamer penasaran. Kritikus menyebut game ini sebagai salah satu proyek horor Indonesia paling segar dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, beberapa membandingkannya dengan game horor lokal lain seperti Pamali dan DreadOut—dua judul yang sukses mengangkat horor Nusantara ke kancah global.

Menurut jadwal, Hanturium rencananya akan rilis pada tahun 2026 mendatang. Untuk sementara, publik sudah bisa me-wishlist game ini di Steam, menandakan betapa tingginya ekspektasi gamer.

Siapkah Kamu Hadapi Teror Mertahita?

Hanturium bukan sekadar game horor dengan jumpscare murahan. Ia adalah perpaduan antara teror gaib, misteri keluarga, dan intrik manusia, semua dibalut dengan nuansa lokal yang kuat. Dari sudut lorong rumah sakit yang gelap hingga percakapan samar dengan karakter lain, semuanya dirancang untuk bikin jantungmu berdegup kencang.

Pertanyaannya sekarang, apakah kamu berani melangkah ke Rumah Sakit Mertahita dan mengungkap rahasia di balik teror ini?

Karena ingat, di Hanturium, bukan cuma hantu yang bisa menghabisimu—tapi juga manusia. 👻